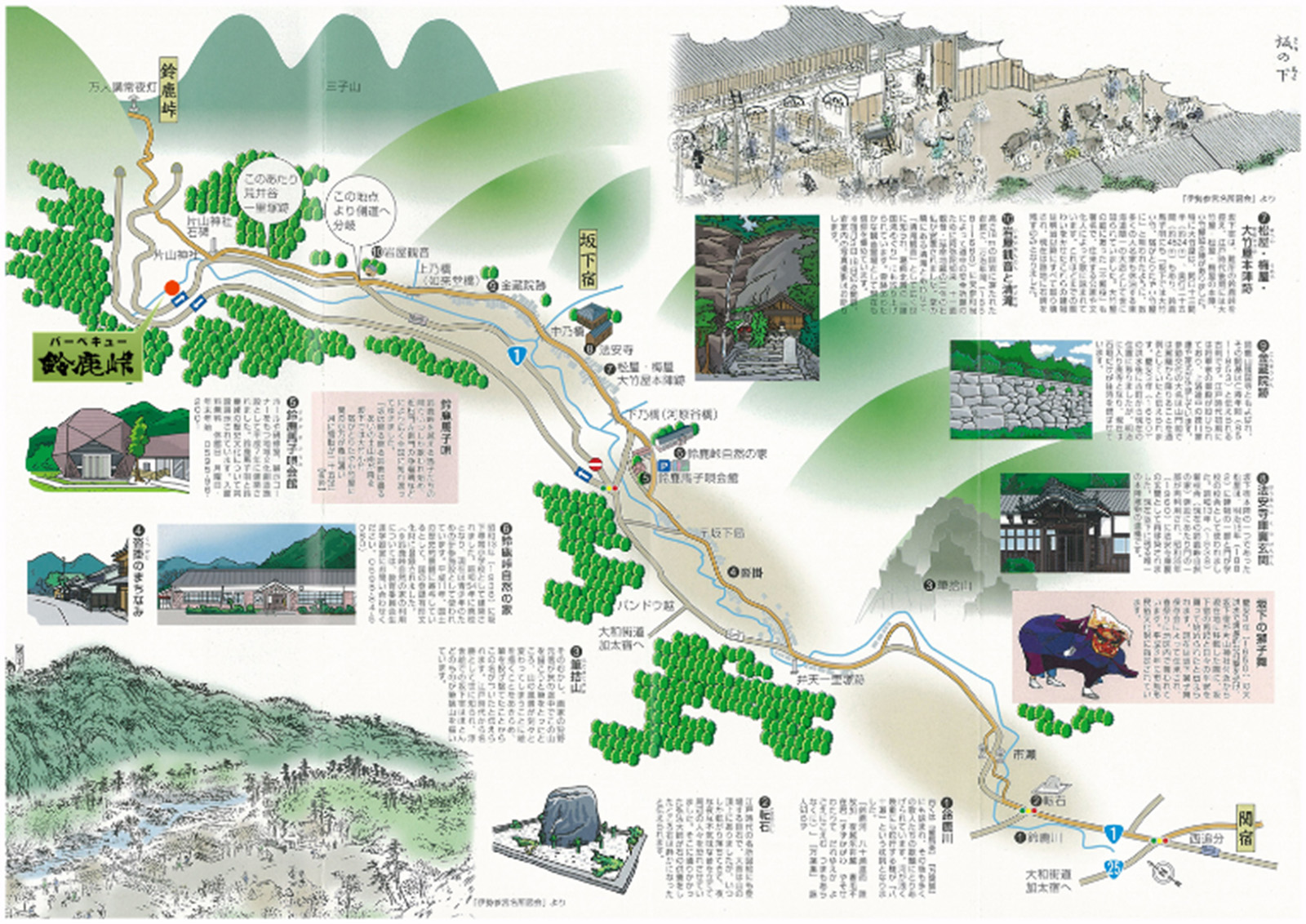

鈴鹿峠の歴史

鈴鹿峠

伊勢と近江の国境にまたがる鈴鹿山の脇を縫うように越えるのが鈴鹿峠越えです。古くは「阿須波道」と呼ばれ、仁和2年(886)に開通したとされています。「鈴鹿山」は、本来は「三子山」のことを指しているとみられますが、『今昔物語』や和歌などに登場する「鈴鹿山」は鈴鹿峠越えを指しているものが多いようです。

なだらかな近江側と違い、山深い「八町二十七曲り」の急な山道は、古くは山賊の話が伝えられ、江戸時代には箱根越えに次ぐ東海道の難所として知られていました。

旧東海道の関宿から鈴鹿峠までは、平成8年11月に文化庁の「歴史の道100選」に選定されています。

坂下宿(東海道53次)

坂下宿は、鈴鹿峠の麓に位置し、その名もその立地に由来しています。いつごろ宿が立てられたかは定かではありませんが、『宗長日記』大永4年(1524)の条に「坂の下の旅宿」とあることから、室町時代には宿として機能していたものとみられます。

慶安3年(1650)の大洪水により壊滅し、1キロほど下流に移転して復興されました。江戸時代には東海道53次の江戸から数えて48番目の宿場町として、鈴鹿峠を往来する多くの人々でにぎわいました。

東海道難所のひとつである鈴鹿峠を控えて参勤交代の大名家などの宿泊も多く、江戸時代後半には本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠48軒を数え東海道有数の宿にあげられます。明治23年(1890)関西鉄道の開通による通行者の激減とともに宿場としての役割を終えました。

道路拡幅によって往時の景観は失われましたが、石造物などにかつての面影を留めています。

なお、「坂下」「坂ノ下」「阪之下」などの表記方法がみられますが、江戸時代の公用では「坂下」を用いることが多かったようです。

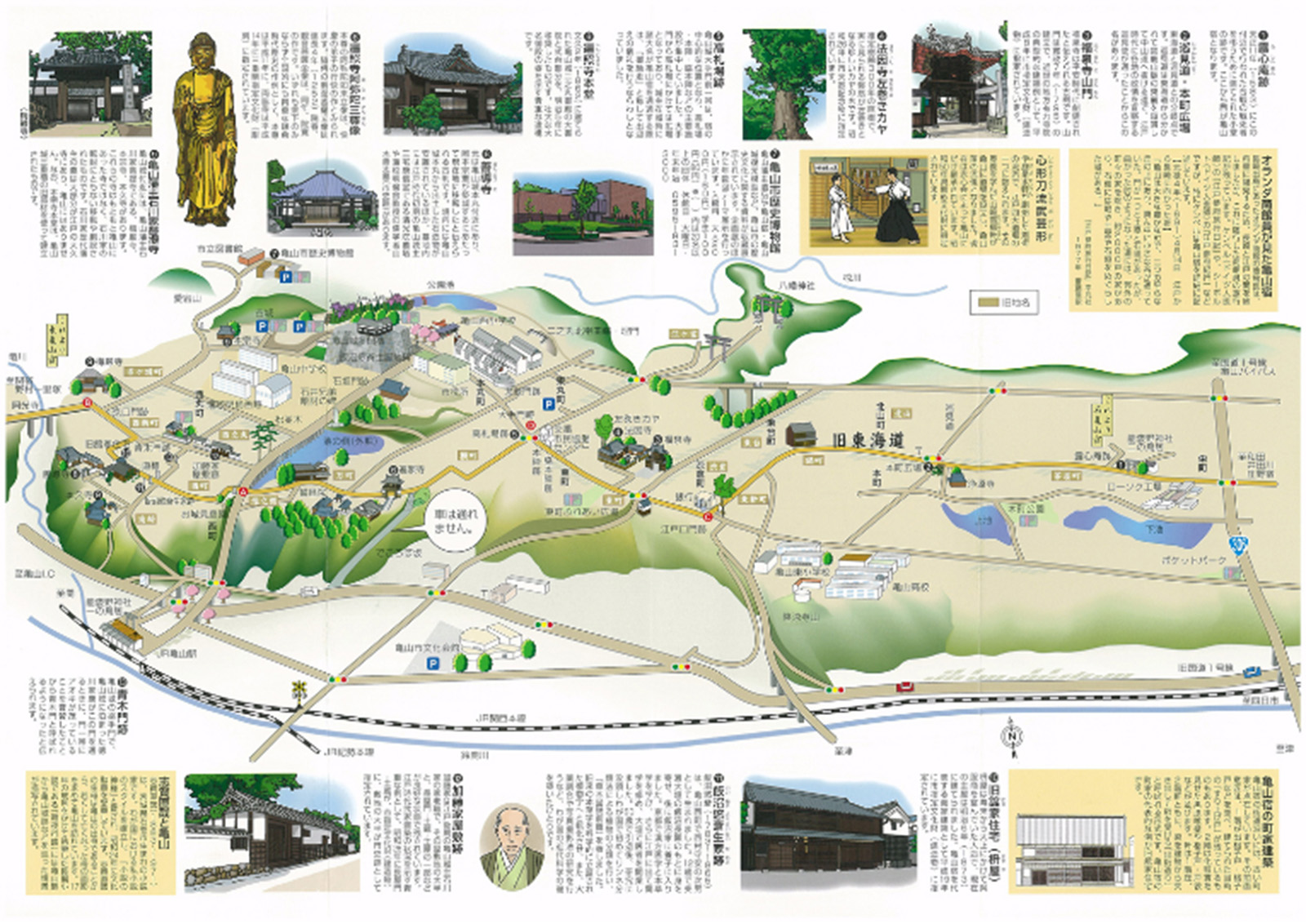

亀山宿(東海道53次)

亀山宿は、いつごろ町が立てられたかは定かではありませんが、文明14年(1482)の文書に「亀山」とあることから、15世紀の終わりには町が成立していたとみられ、発掘調査の結果もこれを裏付けています。16世紀中ごろには亀山城が築かれ、以後は関氏の城下として発展したことがうかがえます。江戸時代には、東海道53次の江戸から数えて46番目の宿場町として、露心庵から京口門までの約2.5キロメートルにもおよぶ宿となります。

宿の置かれた亀山町は東町・西町からなり、さらにその中が9つの町に分けられていました。城下と併せた町の規模は大きいのですが、本陣・脇本陣は各1軒しかなく、江戸後期の段階で旅籠も21軒と多くありません。伊勢参詣の経路から外れているため、紀行文などでは「さびしき城下」と表現されていることもあります。本陣や高札場など宿の主要な施設は失われていますが、宿内の随所にかつての面影を留めています。

伊勢亀山城

伊勢亀山城は、文永2年(1265)に関実忠が若山の地に築いたと伝えられます。中世の亀山に勢力を誇った関氏の居城で、現在の場所に16世紀中ごろまでには移っていたと考えられます。

天正18年(1590)、岡本宗憲によって天守を築造するなど修築を行い、本多俊次が寛永13年(1636)から3ヶ年を掛けて行った大改修によってほぼ現在の城地が確定しました。東海道の要衝ということもあって、城主はその多くが譜代大名で、延享元年(1744)に石川総慶が入城後は、明治まで石川家が城主を務めました。

なお、丹波亀山城(京都府亀岡市)の天守を壊すように命じられた堀尾忠晴がまちがえて伊勢亀山城の天守を取り壊したと伝えられ、以後天守は再建されませんでした。明治6年(1873)の廃城令により城内の建造物はその大部分が取り壊されましたが、現在は本丸東南隅の多門櫓と石垣(県史跡)、外堀、二之丸から西出丸の北側の土居が良好な状態で残っています。 また、発掘調査により発見された二之丸北埋門と帯曲輪が復元整備されています。

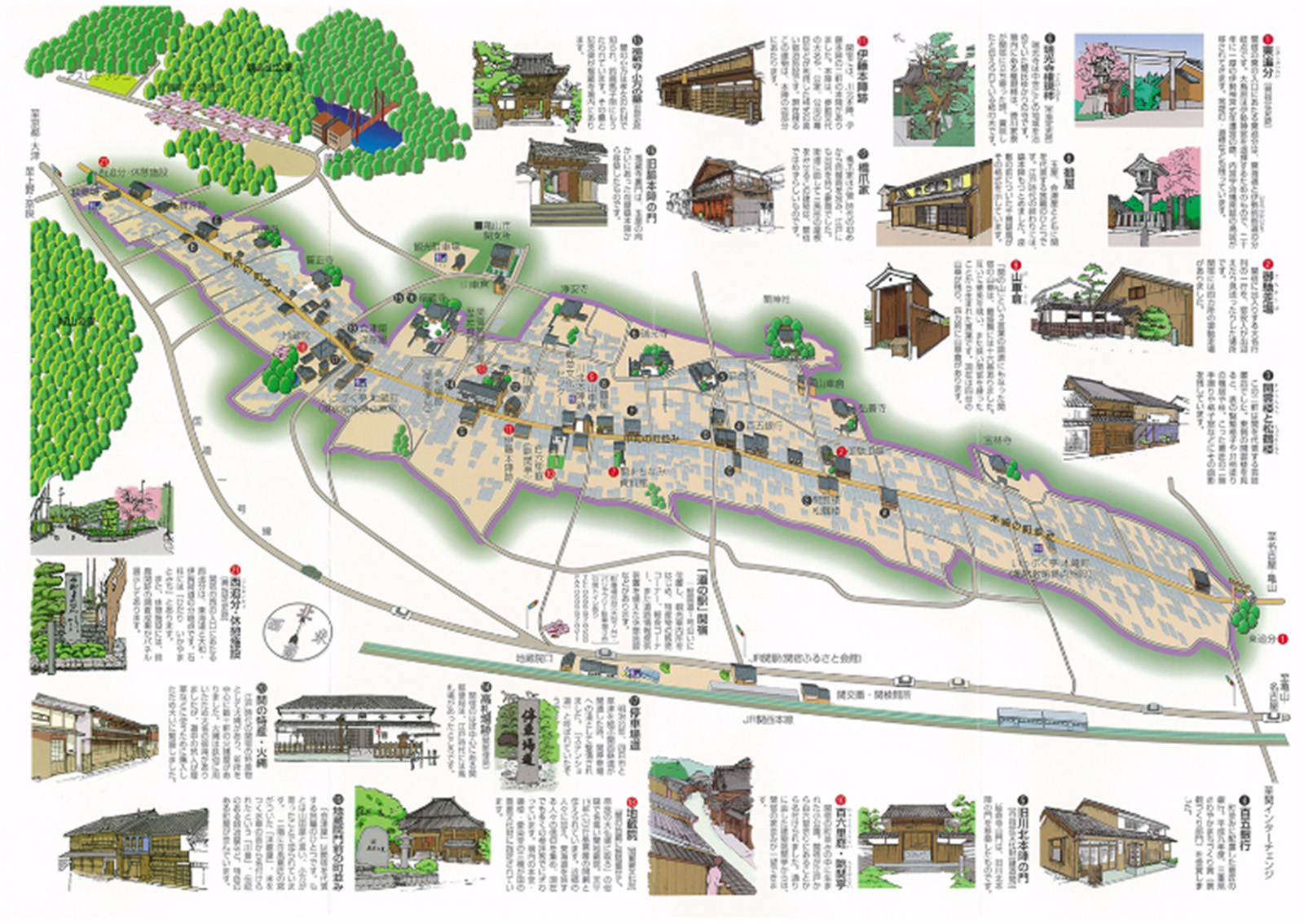

関宿(東海道53次)

関は古代から交通の要衝であり、古代三関のひとつ「鈴鹿関」が置かれていたところです。関の名もこの鈴鹿関に由来しています。

江戸時代には、東海道53次の江戸から数えて47番目の宿場町として、参勤交代や伊勢参りの人々などでにぎわいました。現在、旧東海道の宿場町のほとんどが旧態をとどめない中にあって、唯一歴史的な町並みが残ることから、昭和59年、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

関宿の範囲は、東西追分の間約1.8キロメートル、25ヘクタールに及び、江戸時代から明治時代にかけて建てられた古い町家200軒あまりが残っています。

関宿では、これら歴史的建造物の保存・修復につとめながら、新しいまちづくりに取り組んでいます。

鈴鹿関跡

鈴鹿関が初めて歴史に登場するのは、天智天皇の死後、大友皇子と大海人皇子(後の天武天皇)が皇位を争った壬申の乱(672年)の際、大海人皇子が鈴鹿・不破の関を固めた事によります。延暦8年(789)、桓武天皇によって三関は廃止されますが、その後の天皇の崩御や政変などが起こるたびに儀式として固関が行われました。

鈴鹿関跡の詳細な位置や規模などははっきりとわかっていませんが、近年の調査により、聖武天皇によって整備されたと見られる西限の城壁が確認されています。

散歩小道の紹介

「バーベキュー鈴鹿峠」の宿の裏手にはちょっと散歩できる小道があります。スタッフが空いている時間で少しづつ少しづつ作業しやっとここまでになりました!

しかし・・・まだまだ完成とは言えません。年々の進み具合などもある意味楽しみにされている方もおられます(^_^;)森林浴を楽しみながら、鈴鹿峠の成長をお楽しみいただけたらと思っております。